Le personnage Belhomme se retire à l’hospice pour pouvoir soigner

sa femme dans une maison de santé payante. L’auteur de Richaud échoue

dans un asile de vieillards à Vallauris dont il s’extrait à la force de sa plume

et de son fameux coup de gueule : je ne suis pas mort.

Avec les mots de l'hospice, pauvres mots des vieux gâteux et des jeunes

fadas, André de Richaud distille les perles noires de son cafard.

Son blues est pimenté d’un l'humour noir le plus féroce. De Richaud est un

conteur, c’est davantage un griot qu’un écrivain. Il écrit avec l’accent et ne peut être bien lu qu’à voix haute.

Dans Je ne suis pas mort, De Richaud se raconte. Il avait disparu, buvant beaucoup, écrivant peu. Il s’était mis au vert en Provence dans un asile de vieillards où il avait le vivre et le couvert.

Ce texte, publié par Robert Morel et médiatisé par Paris Match, l’a sauvé.

De Richaud est sorti de l’asile et, revenu sur le devant la scène,

il a retrouvé son statut d’écrivain. C’est un texte salvateur.

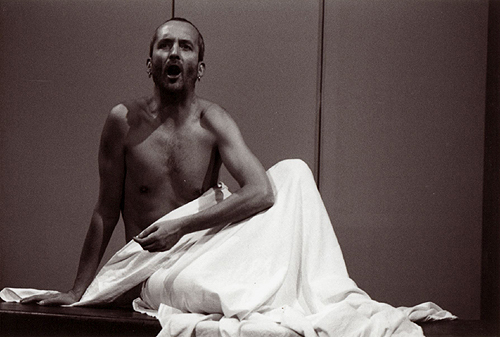

« J’ai réalisé une première adaptation de ce texte sur les planches en 1993,

dans Je ne suis pas mort. J’y interprétais un de Richaud presque nu,

dans sa chambre, seul, derrière un grand bureau. Jouer Je ne suis pas mort,

c’est incarner de Richaud, c’est donner chair au laissé pour compte

et faire des pieds de nez à la mort, c’est murmurer, rire et gueuler.

En 2000, j’ai repris Je ne suis pas mort, avec le même texte,

le même espace scénique, un cube en toile blanche, mais sans le bureau.

Cette fois je suis habillé, c’est l’espace qui est nu.

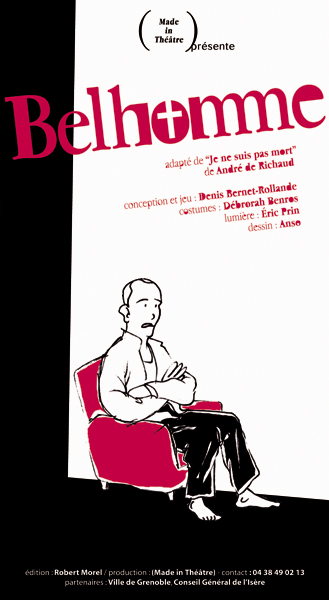

Dans cette nouvelle version appelée Belhomme,

je considère le texte d’un autre point de vue

(celui de la fiction et non de l’autobiographie).

Je prends une certaine distance avec de Richaud

et m’attache à son personnage du Père Belhomme. »

Denis Bernet-Rollande